自然保護区で華麗に舞う森の妖精たち|上高地の蝶

穂高連峰・焼岳・霞沢岳・六百山。上高地は四方を2,500~3,000m級の山々に囲まれています。そして、穂高連峰・槍ヶ岳を源流とする梓川の川辺にはケショウヤナギに代表されるヤナギ類、平坦地や緩斜面にはハルニレ・カツラ・サワグルミなどの湿性林、さらに山腹の急斜面はコメツガ・トウヒ・シラビソなどの針葉樹と、多様な森林に覆われています。

昭和27年(1952)国の特別名勝・特別天然記念物に指定され、天然保護区域として大切に守られている上高地には、長野県に生息する150種ほどの蝶の内、60種類以上の蝶が確認されたという調査もあります。

中でもオオイチモンジ・クモマツマキチョウ・コヒオドシ・タカネキマダラセセリ・ミヤマシロチョウなどは、長野県指定天然記念物に指定された貴重な蝶です。

ミヤマシロチョウはかつて上高地でも見られた蝶ですが、最近はその姿がなく生息が危惧されています。

上高地には、タテハチョウ科の中型の蝶が比較的多く生息しているようで、静止するときに翅(し)を立てる種類が多いので分類された蝶です。

多くの蝶は卵で越冬して夏に羽化し7~8月に多く見られますが、成虫で越冬する種(アカタテハ・キベリタテハ・クジャクチョウ・コヒオドシなど)は春先からその姿を見ることができます。

一口に蝶といっても、よく見れば翅の色も斑紋も様々です。吸水や吸蜜で羽を休めた時には、近くで観察することもできます。上高地散策の折には、雄大な穂高連峰をバックに優雅に舞う蝶にも注目してみましょう。

クモマツマキチョウ(シロチョウ科)

春の光の中をフワフワと舞う姿はまるで妖精のようです。オスの前翅(ぜんし)の先端は美しいオレンジ色が特徴です。幼虫の食草はアブラナ科のイワハタザオ、ウメハタザオなどです。5~6月にしか見る事ができない「スプリング・エフェメラル」です。

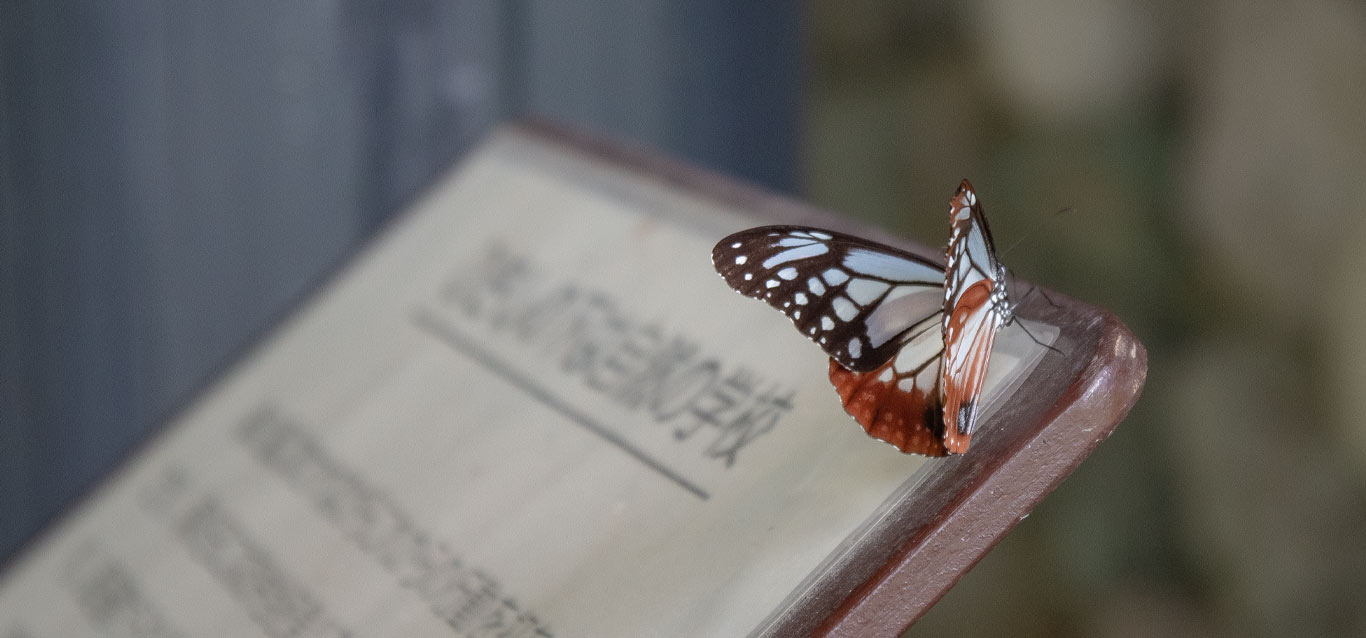

アサギマダラ(タテハチョウ科)

長距離の渡りをする蝶として有名です。翅の内側は白っぽい水色で、黒い翅脈があります。5月の連休明けには姿を見せ、7~9月中旬まで見られます。信州では、つる性の多年草イケマを幼虫期に食べているようです。

オオイチモンジ(タテハチョウ科)

人気のある大型のチョウですが、個体数はあまり多くありません。黒褐色の翅表には白い斑点が帯状に連なり、小さなオレンジ色の斑点が外側にあります。幼虫はドロヤナギを食樹としています。7月中旬~8月初旬頃まで、食樹の回りの高い所を優雅に飛んでいます。

コヒオドシ(タテハチョウ科)

成虫越冬するので春早くから見られます。幼虫の食草はイラクサで、7月末に羽化し翌年の6月頃まで残ります。梓川沿いのヨツバヒヨドリなどの花によく集まってきます。くすんだオレンジ色の後翅外側に並んだ青色の斑紋が綺麗です。

タカネキマダラセセリ(セセリチョウ科)

上高地からの登山道途中、沢筋の草原を棲家としている高山蝶です。個体数はかなり少なく、運が良くなければ見られません。青い色が好きなようで、青いザックやジーンズに止まったりする妙な蝶です。幼虫の食草はイワノガリヤス。7月に見られます。

ミヤマシロチョウ(シロチョウ科)

昔は小梨平のあたりにいたらしいのですが、現在その姿は見かけません。幼虫はヒロハヘビノボラズを食樹としています。まだ木は残っているので、何とか生き残っていて欲しいものです。(この写真は湯の丸高原のもの)

ベニヒカゲ(ジャノメチョウ科)

上高地から少し奥へ入った槍沢ロッヂくらいから上部に棲む高山蝶です。オレンジ色の斑紋をもっているのに、飛んでいる姿は真黒です。近づこうとすると敏感に反応し、すぐ飛び立ってしまいます。8月に入ってから出現します。幼虫の食草はスゲ類です。

コムラサキ(タテハチョウ科)

真夏に活発に飛ぶ蝶です。河原で水を吸ったりしている時は、羽を開いたり閉じたりして、その角度により明るい紫色が現れたり消えたりする奇妙な蝶です。が、それがたまらない魅力にもなっています。幼虫はヤナギ類を食樹としています。

キベリタテハ(タテハチョウ科)

一見地味なようですが、羽を開くと燕脂色に黄色の縁取りが鮮やかで、人気の高い蝶です。8月になってから出現し成虫越冬するので、春にはヘリが白くなってしまいます。幼虫の食樹はダケカンバなので、高原を代表する蝶といえます。